群馬県施設別生存率 群馬大学医学部附属病院 2014-2015年症例

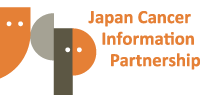

胃がん

今回の2014-2015年の群馬大学医学部附属病院における5年生存率(実測)は、胃がんでは全体60.9%、I/II/III/IV期=76.4/77.1/30.0/7.5%となっております。全体での実測5年生存率の結果(拠点病院等の全体62.0%、I/II/III/IV期=80.2/58.5/36.5/5.9%)と比較し、全体的に遜色ないデータとなっておりますが、I期ではやや低くなっている実情がございます。

県内での当院の位置付けから、多数の基礎疾患を有する症例、多臓器不全を有する症例が患者背景として多い側面がございます。このような背景を有する患者では術後合併症及び化学療法に伴う有害事象いずれにおいても重症化リスクが高く、複数の診療科での対応や必要に応じてICU管理を行いながらがん医療を行なっていることがI期での治療成績に影響している可能性があります。

患者背景が病院により異なるため単純比較は困難ですが、全体では全国集計と同等であり、妥当な成績と考えられます。

また、平均年齢は県内の施設と比べると低い傾向にあり、I期の割合は県内の施設より高い傾向にあります。発見経緯は、がん検診、健康診断が高い傾向にあり、上記との関連性があります。以上から当施設の患者背景は早期癌の割合が多く、内視鏡治療が多く行われていると考察されます。

県内での当院の位置付けから、多数の基礎疾患を有する症例、多臓器不全を有する症例が患者背景として多い側面がございます。このような背景を有する患者では術後合併症及び化学療法に伴う有害事象いずれにおいても重症化リスクが高く、複数の診療科での対応や必要に応じてICU管理を行いながらがん医療を行なっていることがI期での治療成績に影響している可能性があります。

患者背景が病院により異なるため単純比較は困難ですが、全体では全国集計と同等であり、妥当な成績と考えられます。

また、平均年齢は県内の施設と比べると低い傾向にあり、I期の割合は県内の施設より高い傾向にあります。発見経緯は、がん検診、健康診断が高い傾向にあり、上記との関連性があります。以上から当施設の患者背景は早期癌の割合が多く、内視鏡治療が多く行われていると考察されます。

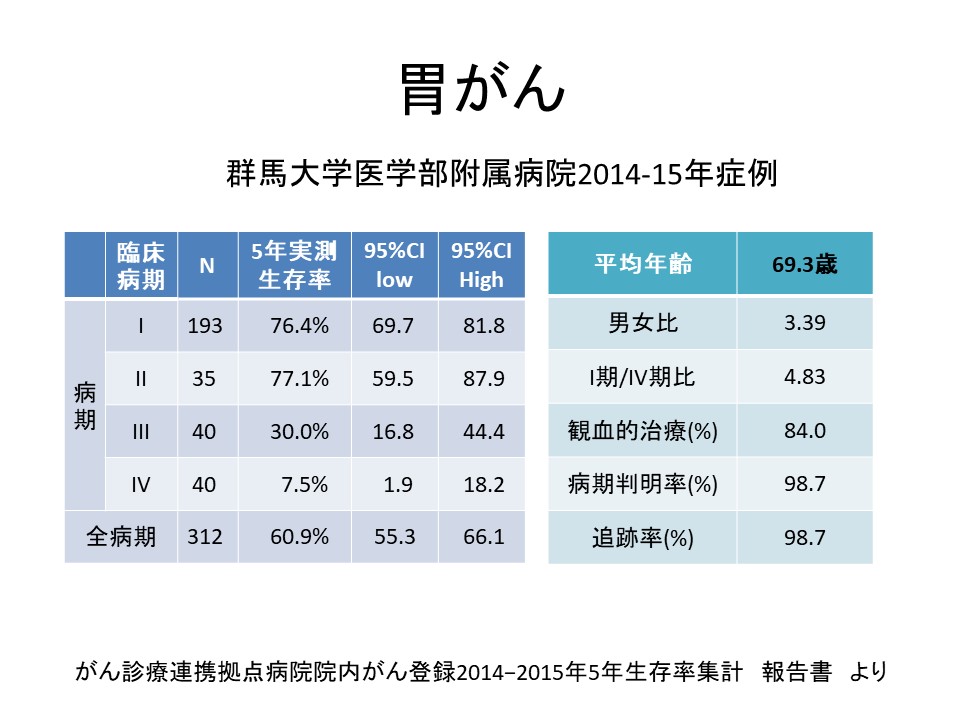

大腸がん

当院の特徴として、平均年齢は、県内の施設と比べると低い傾向にあり、Stage I の割合は県内の施設と高い傾向にあります。発見経緯は、がん検診、健康診断が高い傾向にあり、上記との関連性があります。以上から、当施設の患者背景は早期癌の割合が多く、内視鏡治療が多く行われている施設であると考察されます。

今回の集計では、全体の実測生存率は全国平均よりも高く、特にStage II〜IVで強い傾向がありました。低侵襲な治療を積極的に取り入れ、抗がん剤や放射線治療などを組み込んだ集学的治療を行なっていることが影響していると考えられます。

今回の集計では、全体の実測生存率は全国平均よりも高く、特にStage II〜IVで強い傾向がありました。低侵襲な治療を積極的に取り入れ、抗がん剤や放射線治療などを組み込んだ集学的治療を行なっていることが影響していると考えられます。

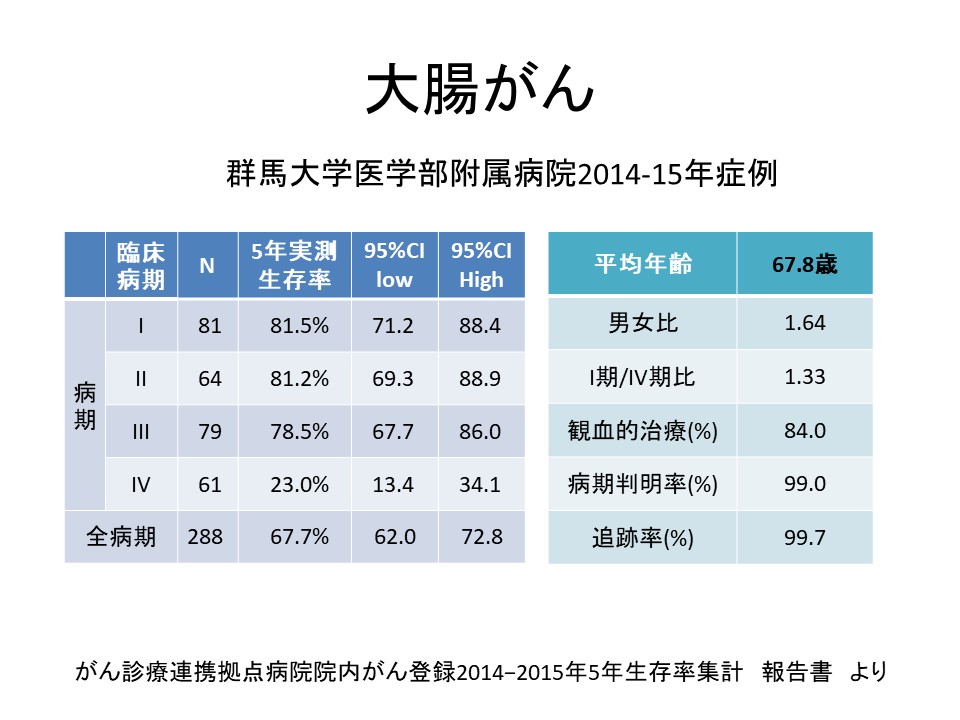

肝細胞がん

5年実測生存率の比較では、群馬大学の肝細胞癌の実測生存率は全国と比べて良好でした。罹患の性比および病期は全国平均と同様でした。発見の経緯は、他疾患観察中が最も多く、全国と同様でした。しかしながら、70歳以上の割合が41.3%、80歳以上は24.2%と全国と比べて高値で、また、手術といった観血的治療を行なった割合も12.3%と全国平均28.1%に比べ大きく低下しており、その結果、実測生存率37%と全国平均40.3%に比べやや悪くなっております。県内の高齢化社会において治療機会を逃さないような早期発見が必要と思われます。

生存率の寄与に関しては、与えられたデータから推測は困難ですが、群馬大学は、重粒子線治療のような他県にはあまりない治療オプションがあることや、局所治療や化学療法などの治療オプションも、全国平均に対する群馬大学の生存率の優位性に寄与している可能性があると思われます。

ちなみに重粒子治療を受ける大学の肝癌患者は、年間30-50例でしたが、保健適応となった2022年は63例と過去最高を更新しています。直近のデータでは5年実測生存率は60%のようなので、全体の実測生存率51%をしのいでおり、当院の生存率に多少寄与した可能性はございます。

生存率の寄与に関しては、与えられたデータから推測は困難ですが、群馬大学は、重粒子線治療のような他県にはあまりない治療オプションがあることや、局所治療や化学療法などの治療オプションも、全国平均に対する群馬大学の生存率の優位性に寄与している可能性があると思われます。

ちなみに重粒子治療を受ける大学の肝癌患者は、年間30-50例でしたが、保健適応となった2022年は63例と過去最高を更新しています。直近のデータでは5年実測生存率は60%のようなので、全体の実測生存率51%をしのいでおり、当院の生存率に多少寄与した可能性はございます。

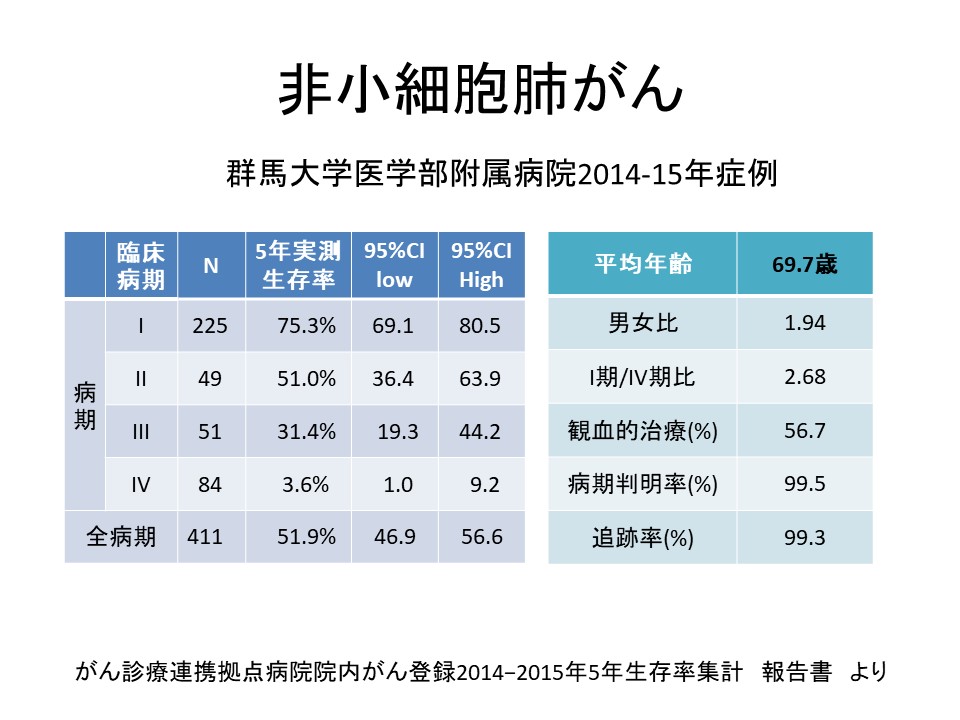

非小細胞肺がん

肺癌患者さんの当院における5年生存率については、I-IV期のいずれも全国統計と同等の値であり、妥当なデータと考えます。III-IV期に関しましては生存率が全国平均よりもやや低いですが、大学病院でもあり、合併症が多い患者を対象としていることも影響していると考えられます。

特にII-III期といった、やや進行した症例の生存率は県内施設と比較してやや良好であり、術後治療を含めた適切な修学的治療が行えているものと考えます。

一方で、患者総数や背景には偏りも存在するため、解釈には注意が必要です。

群馬県全体としては、全国平均を下回っている病院も少なくなく、県全体としての医師確保、医師の育成が重要だと考えます。

特にII-III期といった、やや進行した症例の生存率は県内施設と比較してやや良好であり、術後治療を含めた適切な修学的治療が行えているものと考えます。

一方で、患者総数や背景には偏りも存在するため、解釈には注意が必要です。

群馬県全体としては、全国平均を下回っている病院も少なくなく、県全体としての医師確保、医師の育成が重要だと考えます。

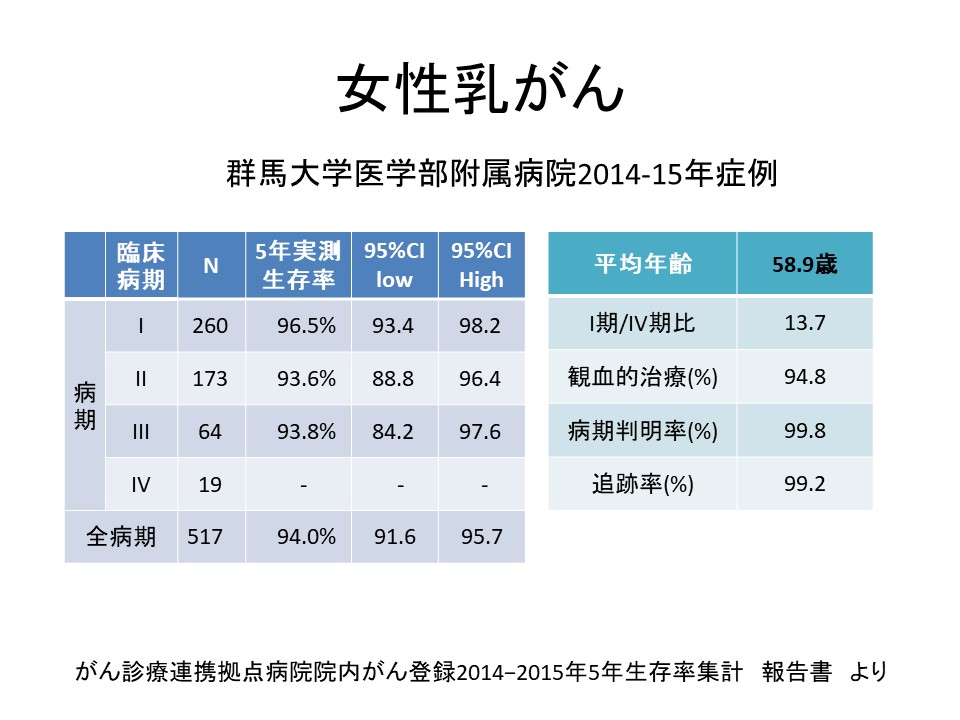

女性乳がん

乳腺に関しては、5年生存率は全国集計と比較し、同等の結果でした。病期毎の生存率においても全国集計の結果と同等の結果でした。乳癌に関しては、10年生存率の結果等、より長期的な予後についても今後考慮していく必要があると考えられる。施設毎の集計結果については、症例数や患者背景が異なるため、解釈には注意を要します。

関連記事